Quando si solleva il coperchio del cestino dei rifiuti e un’ondata di cattivo odore invade la cucina, spesso la reazione è immediata: svuotare velocemente il sacco e sperare che il problema si risolva da solo. Eppure, questo approccio superficiale non fa altro che rimandare una situazione che tenderà a ripresentarsi con crescente intensità.

Il cattivo odore proveniente dal cestino non è semplicemente un fastidio olfattivo temporaneo, ma rappresenta il sintomo di una gestione poco attenta che può avere conseguenze più ampie. In molte case, il cestino viene trattato come un contenitore neutro, un semplice recipiente destinato ad accogliere tutto ciò che non serve più. Questa percezione ingenua trascura la realtà microbiologica che si sviluppa al suo interno.

Ogni volta che gettiamo scarti organici, residui alimentari o materiali umidi, creiamo le condizioni ideali per processi fermentativi complessi. La temperatura ambiente, l’umidità residua e la presenza di nutrienti trasformano quello che dovrebbe essere un semplice contenitore in un vero e proprio bioreattore domestico.

Perché si formano i cattivi odori

La formazione dei cattivi odori non è un processo istantaneo, ma segue una progressione prevedibile che inizia nelle prime ore dopo il conferimento dei rifiuti organici. Il metabolismo batterico di certi materiali organici inizia la sua attività dopo appena 2-4 ore in condizioni di temperatura e umidità favorevoli. I composti volatili che ne derivano – principalmente ammoniaca, idrogeno solforato e acidi grassi a catena corta – sono responsabili delle percezioni olfattive sgradevoli.

Il problema si aggrava con comportamenti quotidiani apparentemente innocui ma profondamente controproducenti. L’abitudine di utilizzare sacchetti della dimensione sbagliata, i ritardi sistematici nello svuotamento, la scarsa attenzione nella pulizia periodica del contenitore: ognuno di questi aspetti contribuisce a creare un circolo vizioso dell’insalubrità domestica.

Molti sottovalutano quanto un contenitore sporco o mal gestito possa diventare un punto critico per l’igiene domestica. Le pareti interne del cestino, anche quando protette da sacchetti apparentemente integri, assorbono nel tempo residui invisibili di gas organici e microgocce di liquidi. Il materiale plastico tende ad assorbire questi composti che si ripresentano puntualmente quando cambia la temperatura dell’ambiente.

La dimensione del sacchetto fa la differenza

La scelta della dimensione del sacchetto rappresenta uno degli aspetti più trascurati nella gestione quotidiana del cestino. Un errore frequente consiste nella selezione distratta di sacchi troppo grandi o troppo piccoli rispetto alle dimensioni effettive del contenitore. In entrambi i casi, si crea un problema tecnico significativo: il sacchetto non aderisce correttamente alle pareti.

Questa mancanza di aderenza comporta inevitabilmente la formazione di pieghe, sacche d’aria e spazi vuoti tra la plastica e il cestino. Questi interstizi diventano zone di accumulo dove liquidi e resti organici possono infiltrarsi, creando microambienti particolarmente favorevoli alla proliferazione microbica. La presenza di sprechi alimentari, fondi di caffè o residui umidi in queste zone nascoste trasforma gli spazi vuoti in veri e propri incubatori naturali.

Un sacchetto troppo piccolo presenta problematiche diverse ma ugualmente significative. La tensione eccessiva del materiale plastico aumenta drammaticamente il rischio di rotture accidentali, specialmente quando si gettano oggetti con spigoli vivi. La rottura può verificarsi durante il riempimento o durante l’estrazione, con il rischio di svuotare parte del contenuto.

Come scegliere il sacchetto giusto

È fondamentale scegliere sempre sacchetti della misura esattamente compatibile con il proprio cestino, verificando i litri indicati sul contenitore e confrontandoli con quelli riportati sulla confezione dei sacchi. Le versioni dotate di laccio o maniglie garantiscono una chiusura più igienica e facilitano le operazioni di estrazione e trasporto.

Per i rifiuti organici, l’opzione dei sacchetti biodegradabili compostabili presenta vantaggi aggiuntivi: oltre a rispettare le direttive della raccolta differenziata, questi materiali tendono a ridurre la formazione di cattivi odori grazie alle loro caratteristiche di permeabilità controllata.

Quando svuotare il cestino

La gestione temporale dello svuotamento rappresenta un altro punto critico spesso sottovalutato. La regola implicita “si svuota solo quando è pieno” costituisce uno dei motivi principali per cui il cestino sviluppa odori sgradevoli. Troppo spesso si aspetta di riuscire a comprimere fino all’ultimo frammento, anziché procedere quando le condizioni igieniche lo richiedono.

I sacchetti della spazzatura non sono sigillati ermeticamente, per cui i gas interni – principalmente composti ammoniacali, molecole di zolfo e acidi grassi volatili – si disperdono nell’aria circostante anche senza aprire il coperchio. Questo spiega perché spesso si percepisce un odore sgradevole nell’ambiente anche quando il cestino rimane chiuso per lunghi periodi.

Un approccio preventivo efficace prevede lo svuotamento dei rifiuti organici ogni 1-2 giorni, indipendentemente dal livello di riempimento raggiunto. Questa frequenza rappresenta l’unico modo per interrompere i processi fermentativi prima che raggiungano intensità problematiche. Altrettanto importante è evitare di gettare liquidi, materiali molto umidi o alimenti cotti ancora caldi.

La pulizia del contenitore

La pulizia periodica del cestino stesso rappresenta un aspetto cruciale spesso completamente trascurato. Anche utilizzando sacchetti perfettamente integri e seguendo scrupolosamente le tempistiche di svuotamento, l’interno del contenitore assorbe nel tempo residui invisibili che si accumulano gradualmente. Questi depositi microscopici diventano la base per la formazione di biofilm batterici persistenti.

Per evitare che il contenitore diventi permanentemente impregnato di odori, è fondamentale pulirlo regolarmente con acqua calda e aceto. L’aceto bianco si rivela particolarmente efficace per diverse ragioni chimiche ben documentate. La sua natura acidificante crea un ambiente sfavorevole alla proliferazione dei batteri responsabili dei cattivi odori.

L’aspetto più interessante dell’aceto è la sua capacità di neutralizzare gli odori anziché semplicemente mascherarli. Le sue molecole interagiscono direttamente con i composti volatili maleodoranti, destabilizzandoli chimicamente e impedendone la percezione olfattiva.

La procedura di pulizia corretta

La procedura ottimale prevede di riempire il cestino per metà con acqua calda a 50-60°C, aggiungendo un bicchiere abbondante di aceto bianco per ogni 5 litri d’acqua. Dopo 20 minuti di contatto, è necessario strofinare energicamente tutte le pareti interne con una spugna ruvida per rimuovere fisicamente i depositi. Il risciacquo finale con acqua calda elimina i residui, mentre l’asciugatura completa all’aria previene la formazione di nuovi focolai microbici.

Accortezze aggiuntive per risultati ottimali

La posizione del cestino all’interno dell’ambiente domestico influisce considerevolmente sui processi di decomposizione. Collocare il contenitore vicino a fonti di calore come i lati del forno, termosifoni o aree di luce solare diretta accelera drammaticamente la fermentazione e acuisce la liberazione di composti volatili maleodoranti.

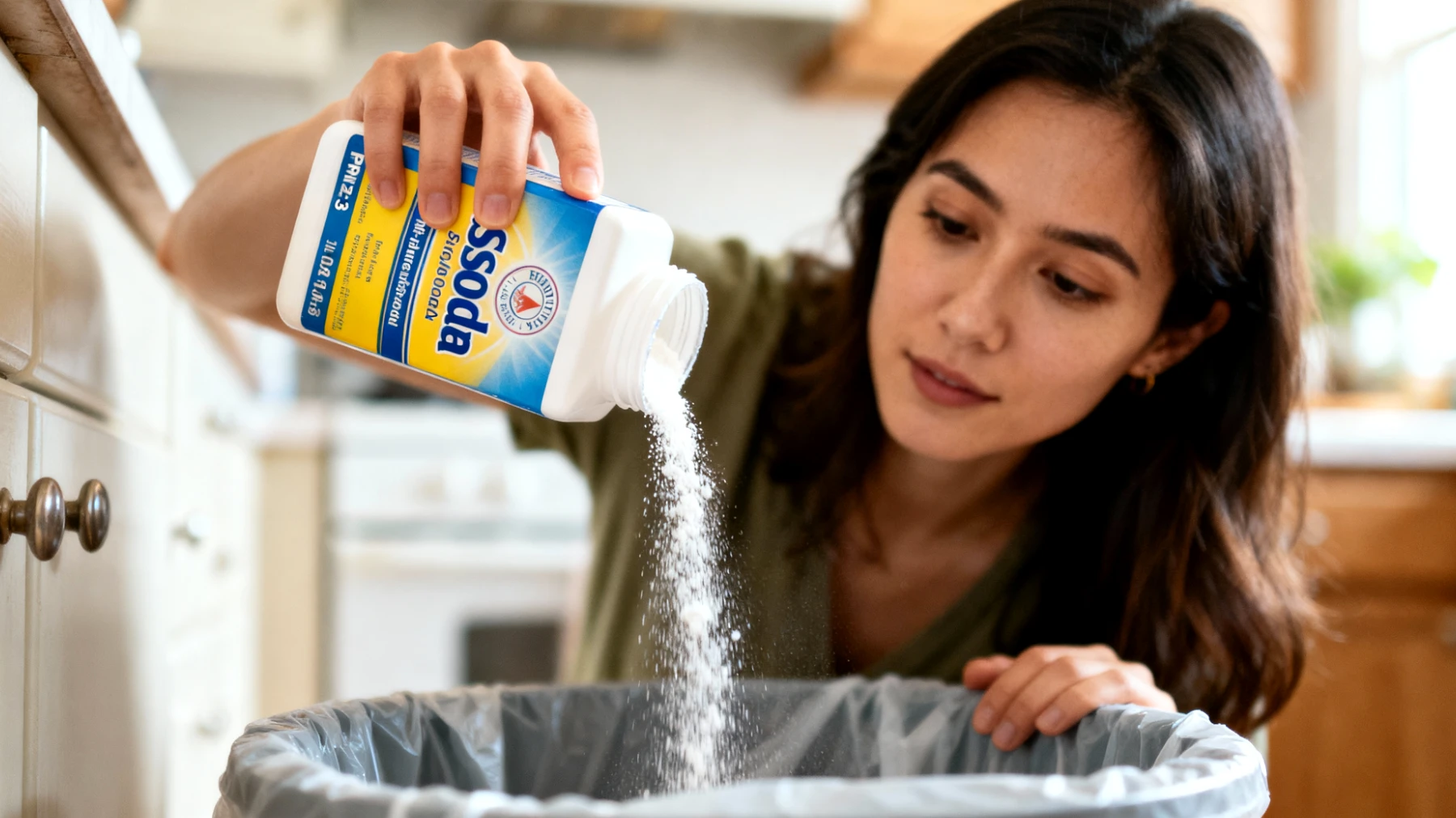

Sul fondo del cestino, stendere uno strato sottile di carta da cucina crea una barriera assorbente efficace contro perdite accidentali di liquidi. Durante i mesi estivi o in presenza di grandi quantità di rifiuti organici, l’inserimento di un cucchiaio di bicarbonato di sodio sul fondo del sacchetto nuovo può neutralizzare efficacemente gli odori per diversi giorni.

La corretta differenziazione rappresenta una misura igienica fondamentale, prima ancora che una pratica ecologica. Errori come mescolare salviette umide con rifiuti organici o inserire contenitori alimentari senza risciacquarli creano combinazioni che aumentano esponenzialmente la probabilità di sviluppo di odori intensi.

Un cestino ben gestito migliora tangibilmente la qualità dell’aria negli ambienti interni, previene problemi legati alla presenza di insetti e riduce significativamente lo stress domestico associato ai cattivi odori persistenti. Per chi vive quotidianamente la casa come spazio di benessere, questa attenzione ai dettagli rappresenta una differenza che si percepisce concretamente nel comfort generale dell’abitazione.

Indice dei contenuti